Мы не ставим своей целью доказать, что все духовенство подобно героям этой статьи. Важно другое - в современное общество активно внедряются представления о православном духовенстве, как об извечной нравственной элите России, о церкви, как об учителе морали. В действительности, аморальность собственных священнослужителей для РПЦ вечный вопрос, который, как показывает ее история, она решить не способна. Ее претензии обеспечить нравственность всей России - ничем не обоснованы. Мы полагаем, что общество имеет право знать, чего оно может ждать от служителей церкви не на красивых словах, а на деле.

читать дальше

Врач, исцели самого себя.

(к истории внутрицерковной морали).

Евгений Шацкий, Димьян Небедный.

В последнее время в ходе процессов клерикализации общества и теократизации государства, всё чаше раздаются не просто призывы, но, всё чаще, упорные требования, отдать область морального и нравственного воспитания в ведение церкви.

Так, в Основах социальной концепции РПЦ одна из наиболее мощных церквей, на которые расколото современное российское православие, среди прочего выделяет следующие приоритетные направления своей социальной деятельности:

б) забота о сохранении нравственности в обществе;

в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание;

з) труды по профилактике правонарушений

Согласно "Уставу РПЦ", документу, одобренному государственными органами и, следовательно, имеющего юридическую силу :

Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православного исповедания, проживающих на канонической территории Русской Православной Церкви: в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добровольно входящих в нее православных, проживающих в других странах.

То есть, РПЦ желает не только печься о нравственности, но право производить суд - jurisdictio (видимо, имеется в виду всё же "моральный суд", а не судилище времён "раскола и смутного времени" на Руси) над православными людьми на всём пространстве бывшего СССР.

Очень показательно, что РПЦ желает печься о нравственности людей аккурат на той же территории, что пеклось КПСС. Не чем иным, как прямой преемственностью не объяснить того, что "канонической территорией РПЦ" вдруг стали такие республики как, например, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. (Ведь если бы РПЦ исходило из преемственности от имперского православия времён "царской Руси", а не от коммунистического СССР, то к каноническим территориям следовало бы причислить ещё Финскую губернию и, скажем, Польшу.)

Так или иначе, РПЦ берётся учить морали и нравственности людей, проживающих на огромной территории - 1/6 части суши. Имеет ли она на это моральное право?

На наш взгляд, лучший ответ РПЦ на претензии быть учительницей общественной морали: "Врач, исцели самого себя".

Итак, посмотрим вначале "историю болезни".

Исторические свидетельства.

Среди православного духовенства были честные, нравственные люди строгой аскетической жизни. Но слишком велико число обратных примеров (не часто упоминаемых в современной литературе). Любопытной представляется история многовековых попыток РПЦ добиться нравственности от собственных служителей.

Проблема содомии, неизбежная в противоестественных условиях монастырской жизни, впервые отмечается в 12 веке, в "Правиле двум монахам": "Если два чернеца лягут на единую постель, то да нарекутся блудниками" ("А се грехи злые, смертные..." Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России. Тексты, исследования. - М.: "ЛАДОМИР", 1999. - С. 335).

Первое обличение пьянства монашествующих относится к более раннему времени. В "Правилах" митрополита Иоанна (11 в.) упоминаются пиры в монастырях, на которых "пьют черницы и чернцы" (РИБ, VI, С. 16-17). "Моление Даниила Заточника" (13 в.) подтверждает: "Где свадьбы и пиры, тут монахи и монахини, и беззаконие: ангельский имеют на себе образ, а блудный нрав; святительский имеют на себе сан, а обычай похабный" (Моление Даниила Заточника // Хрестоматия по древнерусской литературе. - М.: Высшая школа, 1974. - С. 73).

Тема пьянства стабильно пронизывает все русские монастырские уставы (Древнерусские иноческие уставы. - М., 2001. - С. 36, 48, 94, 153, 184, 218, 245).

Согласно "Церковному уставу князя Ярослава Владимировича" (редакция 15 века):

"Аже чернец, или черница, или поп, или попадья, или проскурница впадут в блуд, тех судити епископу: аже поп или чернец упьются без времени в посты, епископу в вине" (Древнерусские княжеские уставы XI - XV вв. - М.: Наука, 1976. - С. 97-98). Характерно, что запрет "упиваться" распространялся только на посты, на больший срок законодатель даже не рассчитывал.

Из "Исповедания попом и дьяконом" (15 век):

"Не пался ли от своея жены с мужеским полом, или с мужнею женою, или со вдовою, или с рабою в дьяконстве?"

В епископском поучении, помещенном в "Кормчей книге" XV века, сборнике церковных и государственных правил, автор гневно обличает "содомскую пагубу". Монастырские уставы преподобного Евфросия и преподобного Иосифа Волоцкого запрещают допускать в монастыри подростков мужского пола Монастырские уставы преподобного Евфросия и преподобного Иосифа Волоцкого запрещали допускать в монастыри подростков мужского пола: "пакостно святой Лавре без бороды иметь кого", "об отрочятах же глаголют божественные писания, яко не приводит Бог в монастырь детей, но враг нам диавол, яко да смутит иночествующих: да не обрящемся с ними, и на седалище далече да сидим от них, и на лица да не взираем им: да не како на лице взиранием семя похотения от врага примем" (Древнерусские иноческие уставы. - М., 2001. - С. 50, 212). Старец Филофей из Трехсвятительского монастыря в Пскове умолял великого князя Василия Ивановича искоренить из своего православного царства горький плевел содомии:

"мерзость такая преумножилась не только среди мирян, но и средь прочих, о коих я умолчу, но читающий да разумеет. Увы мне, как долго терпит милостивый, нас не судя!" [14]

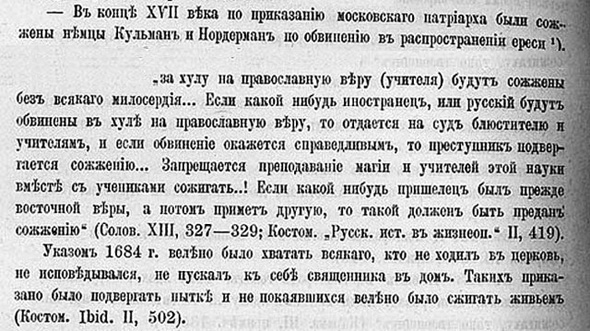

На обличении безнравственности духовенства во-многом строилась аргументация сожженных еретиков кон. 15-нач. 16 вв. Для объективности, посмотрим ярко процерковные "Очерки по истории русской церкви" историка А. В. Карташева.

"Чтобы оправдать строгий суд над еретиками и даже чуждую русской церкви огненную казнь еретиков, собор 1503 г. бесстрашно коснулся всех больных сторон церковного быта, служившим для еретиков поводом к нареканиям на церковь. Осуждены: и платы за поставления, и зазорная жизнь вдовых священников, и их литургисание на другой день после пьянства, и совместное жительство монахов и монахинь. Все это - бесспорные пороки" [10] .

Проходит несколько десятков лет и у Максима Грека читаем следующий отзыв о русской церкви (вложенный в уста Христа):

"Священники мои, наставники нового Израиля! Вместо того, чтобы быть образцами честного жития, вы стали наставниками всякого бесчиния, соблазном для верных и неверных, объедаетесь, упиваетесь, друг-другу досаждаете; во дни божественных праздников моих вместо того, чтобы вести себя трезво и благочинно, показывать другим пример, вы предаетесь пьянству и бесчинству" [12] .

Максима Грека, естественно, обвинили в ереси и заточили в монастырь, но на Стоглавом Соборе 1551 г. обсуждались все те же вопросы: пьянство, разврат, бесчинства монахов. "Попы и церковные причетники в церкви всегда пьяны и без страха стоят, и бранятся, и всякие речи неподобные всегда из уст их исходят. И миряне, зря на их бесчинство, гибнут - тако же творят.. Попы же в церквях бьются и дерутся промеж себя, а в монастырях такое же бесчиние творится: протопопам таких соборно наказывать, чтобы в пьянство не упивались: не бранились и не сквернословили бы и пьяными бы в церковь и в святой алтарь не входили бы, и до кровопролития не билися" (Емченко Е. Б. Стоглав: Исследование и текст. - М.: Индрик, 2000. - С. 261, 289). Карташев, по этому поводу, констатирует проблему "высшей иерархии и монашества: нравственных недугов, которыми страдал и тот и другой институт". "Собор 1551 г. действительно достиг своей универсальной цели: он подверг пересмотру все стороны русской церковной жизни, чтобы очистить ее по возможности от всех ее недостатков. Он составил ряд исправительных предписаний относительно - епархиального управления, епархиального суда, жизни высшего и низшего духовенства, монашествующих, мирян. Не все, конечно, постановления собора были удачны, но очень многие были бы подлинно благотворны, если бы действительно приведены были на практике. К сожалению, историки констатируют тот печальный факт, что этого на самом деле не случилось, что застарелые недуги церковной жизни остались в прежнем своем виде" [10] .

Игумены, пытавшиеся привести жизнь монахов в соответствие с уставами, сталкивались с сопротивлением иноков. В Троице-Сергиевом монастыре настоятелям, пытавшимся навести порядок, даже приходилось оставлять монастырь. В 1484 году игуменство покинул старец Паисий. Летопись замечает: "принудил его князь великий у Троицы, в Сергееве монастыре, игуменом быть. И не смог чернецов обратить на Божий путь, на молитву и на пост, и на воздержание. И хотели его убить, ибо бывшие там бояре и князья постригшиеся не хотели повиноваться, и оставил там игуменство" (ПСРЛ. Т. 24. - С. 203). Та же история повторилась в 16 веке. Курбский пишет про "преподобного и мудрого Артемия - бывшего игумена Сергиева монастыря, который не послушав царя, ушел в пустынь из этого великого монастыря из-за раздоров и корыстолюбивых, закоренелых в законопреступлениях монахов" (Курбский А. История о Великом князе Московском // Памятники литературы древней Руси. - М.: Художественная литература, 1986. - С. 384). Истинные причины борьбы лежали глубже "закоренелости в законопреступлениях" - монахи боялись нестяжательских взглядов настоятелей. Тот же Артемий за полгода своего игуменства не принял ни одного вклада, не совершил ни одной мены или купли (Богданов А. Перо и крест: Русские писатели под церковным судом. - М., 1990. - С. 27) - легко понять ярость "корыстолюбивых монахов". Стяжательство и падение нравов шло в монастырях рука об руку.

Церковное начальство продолжало взывать к религиозным чувствам монахов.

Из "Поновления священноинокам" (16 век):

"Господине, отце, прости меня тако же, что, взирая на мужеский пол, и на жены, и на девицы, и на отрочата, на инокиня, и на младенцы, осязаю их, и обнимая, и целуя с помыслы блудными и до истицания (скверны семенной). [...] И над самим мною тоже случился содомский грех, когда я пребывал в разуме и не в разуме" [1] .

Из "Вопросы игуменам и священноинокам" (16 век):

"Не пался ли с мужеским полом или с младым чернецом?" [1]

Выписью 1552 г., данною государем Иваном Васильевичем Берсеневу и Хованскому, запрещалось в Москве "священническому и иноческому чину в корчмы входити и в пьянстве упиватися, празднословить и даяти, а которые учнут по корчмам ходити и учнут в пьянстве упиватися и по дворам и по улицам скитаться пьяными, таких ловить и брать с них заповедь, как с "простых бражников", и потом рассылать в монастыри" (И. Г. Прыжов. Наша общественная жизнь. - Спб., 1864).

За границей оппонент царя Андрей Курбский писал о высших иерархах: "великому пьянству наших пастырей: пьяный и корыстолюбивый епископ суздальский: ростовскому владыке Никандру, погруженному в пьянство" (Курбский А. История о Великом князе Московском // Памятники литературы древней Руси. - М.: Художественная литература, 1986. - С. 380-385).

В 1592 году царский указ потребовал от патриарха усилить надзор за поведением низшего духовенства. Иов собрал Освященный собор и учредил в Москве особую церковную полицию: поповских старост, у каждого из которых под началом было по восемь десятских дьяконов, а каждый дьякон надзирал за десятью священниками. Задачей старост было доносить патриарху о поповских "неисправностях". Согласно "Наказу поповским старостам", московские священники особенно отличались пьянством, уклонялись от церковных служб и нанимали вместо себя пришлых попов, а также не посещали патриаршие крестные ходы или разбегались с них раньше времени" (А. Богданов. Русские патриархи. Т. 1. - М., 1999. - С. 39).

Англичанин Горсей передал следующую речь царя, обращенную на Соборе к "знатнейшим архимандритам и игуменам знатнейших и богатейших монастырей и святых обителей": "Дворянство и народ вопиют к нам со своими жалобами, что вы, для поддержания своей иерархии, присвоили себе все сокровища страны, торгуете всякого рода товарами. Пользуясь привилегиями, вы не платите нашему престолу ни пошлин, ни военных издержек: Вы ведете жизнь самую праздную, утопаете в удовольствиях и наслаждениях: дозволяете себе ужаснейшие грехи, вымогательства, взяточничество и непомерные росты. Ваша жизнь изобилует кровавыми и вопиющими грехами: грабительством, обжорством, праздностью, содомским грехом; вы хуже, гораздо хуже скотов. Ваши молитвы не могут быть полезны ни мне, ни моему народу" (Горсей Д. Сокращенный рассказ или мемориал путешествий // Россия XV-XVII вв. глазами иностранцев. - Л.: Лениздат, 1986. - С. 167).

Вообще свидетели-иностранцы нравы российских монахов вызывали чувства далекие от восхищения.

Побывавший в России в конце 16 века английский путешественник Ченслер так описывал русских монахов: "Что касается разврата и пьянства, то нет в мире подобного, да и по вымогательствам это самые отвратительные люди под солнцем" (Р. Ченслер. Книга о великом и могущественном царе России и князе московском // Россия XVI века: Воспоминания иностранцев. - Смоленск: Русич, 2003. - С. 455).

Его соотечественник и современник Флетчер отмечал:

"О жизни монахов и монахинь нечего рассказывать тем, коим известно лицемерие и испорченность нравов этого сословия. Сами Русские (хотя, впрочем, преданные всякому суеверию) так дурно отзываются об них, что всякий скромный человек поневоле должен замолчать" [20] .

Швед Петрей в начале 17 в. так изобразил деятельность православных монастырей: "При смерти русские делают богатые завещания, чтобы духовенство молилось о душах их и чтобы они не были отведены в ад. Простой народ так и думает, что Богу нельзя ничем угодить больше, как подаянием чего-нибудь из своего имения в пользу церкви: многие из них делают такие приношения с большим усердием. Когда же эти подаяния попадут в руки монахов, они сперва сами поживятся ими, так что большей частью встречаются из них такие, которые богаче самых знатных бояр в стране. К тому еще ведут гнусную жизнь в сластолюбии, пьянстве, разврате и подобных тому пороках, потому и те приношения, которые, по мнению простых людей, идут на устроение церквей, монастырей и часовен, служат только для различной суетности, невоздержности и обжорства духовных лиц" (Петр Петрей. История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии. - М.: Рита-Принт, 1997. - С. 439).

По запискам немецкого математика Олеария, побывавшего в России с посольством (30-е гг. 17 в.):

"легко встретить пьяного попа или монаха: : монахи, выходя из монастырей и находясь в гостях у добрых друзей, считают себя вправе не только не отказываться от хорошей выпивки, но даже и сами требуют таковой и жадно пьют, наслаждаясь этим до того, что их только по одежде можно отличить от пьяниц-мирян. Когда мы, в составе второго посольства, проезжали через Великий Новгород, я однажды видел, как священник в одном кафтане или нижнем платье (верхнее, вероятно, им было заложено в кабак) шатался по улицам. Когда он подошел к моему помещению, он, по русскому обычаю, думал благословить стрельцов, стоящих на страже. Когда он протянул руку и захотел несколько наклониться, голова его отяжелела и он упал в грязь. Так как стрельцы опять подняли его, то он их все-таки благословил выпачканными в грязи пальцами. Подобные зрелища можно наблюдать ежедневно, и поэтому никто из русских им не удивляется" "обыкновенно это люди [попы] более пропившиеся и негодные, чем все остальные" (Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию. - М.: Российские семена, 1996. - С. 200, 319).

"Один из наиболее спокойных и основательных иностранных писателей о России" (по оценке Ключевского) так описывает церковный праздник в Москве: "В продолжение пасхальной недели:. Духовные, в сопровождении мальчиков, несущих образ или распятие, в самом дорогом облачении бегают по улицам и перекресткам, посещая своих родственников и друзей, с которыми пьют до опьянения" (Mayerberg. Voyage en Moscovie // Bibliotheque russe et polonaise. Vol. 1. - P. 75-76 // Цит. по Ключевский В. О. Сказания иностранцев о московском государстве. - М.: Прометей, 1991. - С. 8-9).

Австрийский дипломат Иоганн Корб, в конце 17 века, писал о монахах и монахинях: "Как скоро кончится пост, они погружаются во всякого рода распутство, причем более на гуляк, чем на монахов, похожи, пьяные шалят по улицам и, лишившись всякого стыда, нередко предаются там же сладострастию" Иностранец Корб, в конце 17 века, писал о монахах и монахинях: "Как скоро кончится пост, они погружаются во всякого рода распутство, причем более на гуляк, чем на монахов, похожи, пьяные шалят по улицам и, лишившись всякого стыда, нередко предаются там же сладострастию". Он же о попах: "Поведение их, от частого шатанья в пьяном виде на перекрестках улиц, является более предосудительным, чем поведение прочих людей, так как по самому уже своему званию попы должны собственным примером наставлять других на путь добродетели и благочестия. Без креста попы и шага нигде не сделают, хотя иногда попадается он им и под ноги. Жаль, что драгоценнейший знак нашего Спасителя находится в руках недостойнейших людишек, которые, ослабев и шатаясь от излишнего употребления водки, часто таскают крест по нечистоте и грязи" (И. Корб. Дневник путешествия в Московское государство // Рождение империи. - М., 1997. - С. 213, 214).

Еще резче обличения протопопа Аввакума на Соборе 1667 года:

"Нечего у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как покупать, как есть, как пить, как баб блудить, как ребят в алтаре за афедрон [задний проход (греч.)] хватать. А иное мне и молвить стыдно тот сором, что вы делаете: знаю все ваше злохитрство, собаки, б:., митрополиты, архиепископы" [22] .

Грубо, но искренне.

Нравам монахов неизвестный автор посвятил пародийную "Калязинскую Челобитную", герои которой, иноки Калязинского монастыря, так жалуются на притеснения архимандрита. "Не пускает нас богомольцев за ворота в слободу сходить: коровницам благословенье подать". "Начал монастырский чин разорять, старцев-пьяниц всех повыгонял". "И мы его, архимандрита, добру учили, ему говорили: "Если ты, архимандрит, хочешь с нами в Калязине дольше пожить, а себе большую честь получить, так ты бы почаще пиво варил да нашу бы братию поил, пореже б ты в церковь ходил и нас, богомольцев, не томил". "А если ему, архимандриту, перемены не будет, то мы, богомольцы твои, ударим его, архимандрита, обухами и пойдем в другой монастырь. Где пиво да вино найдем, там и жить начинем".

Та же картина возникает при чтении официальных документов. Грамота царя Михаила Федоровича 1621 года архиепископу Сибири Киприану, в которой он цитирует донесение архиепископа. "По которым городам ты ехал и попов видел, и по городам попы воры и бражники" (История Сибири. Первоисточники. IV вып. - Новосибирск, 1994. - С. 179). Грамота 1636 г. извещала, что "в Соловецкий монастырь с берега привозят вино горячее, красное немецкое питье и мед красный, и держат это питье всякое старцы по кельям" (Цит. по И. Т. Прыжов. История кабаков в России. - М., 1991. - С. 51). Новгородский митрополит Питирим в 1668 году так охарактеризовал своих подчиненных: "игумены, и черные и белые попы, и диаконы питья допьяна упиваются и о церкви божией не радят" (Русское православие: Вехи истории. - М., 1989. - С. 544). Пьяные драки монахов доходили до смертоубийства. Из сообщения чиновника, посланного в 17 в. наблюдать за монастырским хозяйством, о нравах монахов: "всю монастырскую вотчину запустошили и пропили без остатку: пьют и бражничают безобразно и напився пьяни и дерутца до крови и в монастыре у них смертное убойство от их бесчинства и безмерного пьянства чинитца" (История русской литературы. Т. 1 / Институт литературы АН СССР. - М.: Учпедгиз, 1941. - С. 293). В Никольском женском монастыре, монахиня Олена Бутакова, в своей совместной с матерью келье, продавала крестьянам вино и пиво. В 1623 г. у кельи произошла драка, в которой один из крестьян погиб. По челобитной брата погибшего: "Как деи будит в Никольском монастыре, против кельи старицы Марфы Бутаковы, а из кельи де выскочила дочь ее, старица Олена, со многими неведомыми людьми, и брата его Марка убили до смерти". Возникло следствие, на котором выяснили, что Олена еще прежде известна была "в корчемном питии" (Арх. Калач. 1860-61, IV, XII, 40; И. Т. Прыжов. История кабаков в России. - М., 1991. - С. 51). От 1678 года сохранился приговор Тихвинского монастырского собора: "смирить плетьми старца Игнатия за нанесение ран пьяным обычаем старцу Манасии" (Кошель П. История наказаний в России. История российского терроризма. - М.: Голос, 1995. - С. 96). Как видим, наказание назначалось не за пьянство и не за драку, а за нанесение ран.

В 1681 году государь Федор Алексеевич, наученный вековым опытом, предложил церковному Собору: "Хмельного пития в монастырях отнюдь не держать". Собор подчинился: "соборно утверждаем: во всех монастырях повелеваем пьянственного пития не держать: а которые чернцы в монастырях не живут в послушании и бесчинно живут в Москве и в городах, ходят по кабакам и по корчмам и по мирским домам, упиваются допьяна и валяются по улицам, и на таких бесчинников, Великого Государя повелением и святейшего Патриарха благословением, Живоначальные Троицы Сергиева монастыря властям построить прежде бывший Пятницкий монастырь, огородить стоячим высоким тыном и построить четыре кельи с сенями по монастырскому чину, и таких бесчинников в тот монастырь с Москвы ссылать" (Акты исторические: Собранные и изданные Археографической комиссиею. Т. 5. 1676-1700. - Спб., 1842. - № 75).

Более снисходительным оказался последний дореволюционный патриарх Адриан. В 1695 году архиепископ Холмогорский Афанасий прислал в Москву грамоту с "распросными речами" соловецких монахов из которых следовало, что монастырские власти практикуют убийства, пытки, "нечистую жизнь" и казнокрадство. Адриан ответил, что сие следует, конечно, прекратить, но при этом строго запретил трогать настоятеля монастыря. Напротив, наказать следует доносителей: "хульников, и празднословцев, и изветчиков довлеет смирять, да накажутся больше святых мест не поносить, да и прочие страх возымеют". Вскоре Афанасий дополнительно сообщил о блуде соловецких иноков и совершаемых ими изнасилованиях монастырских крестьянок. Адриан ответил: "Если Господь восхочет и жизнь дарует, о исправлении чего-либо в том монастыре потщание даст нам сотворить. Прочее, ради всяких случаев ныне и непотребной распри, оставь!" (Богданов А. П. Русские патриархи. Т. 2. - М., 1999. - С. 378). Мотивы патриарха можно понять. Дело шло к секуляризации церковных имений и судебный процесс, компрометирующий знаменитый монастырь, был не ко времени.

Из "Заповедей святых отец" (17 век):

"Если чернец с мужеским полом или со скотом, беззаконие творя, обличится (разоблачится), епитимьи - 8 лет, а причастие - от Пасхи до Пасхи. А поклонов - по 25 в день" [1] .

Из "Иноческого без надписания" и из "Поновления инокам" (17 век):

"Вот мои согрешения пред Богом и пред тобою, господине отче:

господине отче, в содомском блужении во стегноблудии и со иноки и спротивно падался; многих совещал на блудные дела, наипаче же отроков, и в бани мыл тело свое грешное многажды, и обнажал его пред многими бесстыдно, и падался, и мылся; на друга взлазя люблением страстным; некогда ниц лежа в воде и стоя, и на земле ниц лежа, истекание рукою спустил, и в губу, сиречь в гриб, истекание сотворил, надувая кишку не помню какого животного, и тем в свой проход блудил.

Содомский блуд сотворил с мужеским полом, и над самим мною такое зло случилось в неразумии и в разуме;

С пьяными отроки и с мужи блудил, а им то неведомо, злокозненный блуд над ними и в неведании, и исповедание не положил, но аз, окаянный, повинен в тех грехах;

Частым омыванием банным тело свое бесстыдно обнажал пред многими, и зрел, и осязал срамные уды свои, и истечение делал. И чужие уды срамные тако ж зрил наги, и осязал, и неумовенными руками ел, и пил, и иным подавал;

Осязал срамные уды свои, и приносил к ноздрям, и обонял нечистоту скверность тела своего, и руками держался за срамоту женскую, и так же и свои уды давал осязати многим, многажды ножом обривал уды своя, и свещою палил, и прочий вред телу деял, и помазывал дегтем и иным зелием нужды ради, и во всем том согрешил" [1] .

О миссионерах.

17 в. "Духовенство, стояло не на высоте своего призвания и вместо забот о пастве и духовного ее просвещения грешило теми же общественными недугами. Мздоимство, лихоимство, корыстолюбие и всякого рода насилие внедрились в его среду, и духовные, в большинстве случаев, стремились не поучать свою паству, а как можно лучше и прибыльнее ее обобрать, не стесняясь никакими мерами и предлогами, прибегая даже к насилию". 18 в. "Миссионеры: спаивают инородцев и даже прелюбодействуют с тунгусскими и инородческими женщинами" (Латкин Н. В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. - СПб., 1892. - С. 422, 461).

В XVIII веке Ломоносов писал:

"при всякой пирушке по городам и по деревням попы - первые пьяницы: с обеда по кабакам ходят, а иногда до крови дерутся" [Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 6. М.-Л., 1952. - C. 408] .

"Взгляды, уборы, обходительства, роскоши и прочие поступки везде показывают, что монашество в молодости ничто иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство: не упоминая о бывающих детоубивствах, когда законопреступление закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет" [М. Ломоносов "О сохранении и размножении российского народа"] .

Екатерина II высказывала намерение поднять уровень образования духовного сословия, так как "духовное и нравственное влияние", оказываемое им на паству, совершенно неудовлетворительно (Сб. Ист. общ., X, 39).

Своеобразным обобщением внутримонастырских нравов стало дело монахов Пискарского (пермского) монастыря во главе с архимандритом Иустом. Долго тянувшееся расследование завершилось в 1764 г. В числе 54 обвинений, предъявленных монахам, были: подделка указа с печатью, непомерные поборы с крестьян, убийство, мужеложество архимандрита с келейником, которому архимандрит заплатил 10 000 рублей, дача из монастырских сумм взяток духовным и духовного ведомства лицам (Соловьев. История. 1764 г.).

В 18 в. ростовский митрополит Георгий так подытожил наблюдения за монашествующими: "спились и изворовались" (Г. Прошин. Черное воинство: Русский православный монастырь: Легенда и быль. - М., 1988. - С. 74).

В описаниях мемуаристов 19 века, обычные черты жизни православных священнослужителей: пьянство и вымогательство денег у прихожан. Выразительный эпизод из дневника шотландки Марты Вильмот:

"Когда в России собирали народное ополчение, прошел странный слух, что крестьянских девушек станут брать на службу в армию. Этому слуху до того поверили, что среди крестьян распространилась настоящая паника и все они предпочли скорее выдать замуж, все равно за кого, чтобы не видеть их взятыми на государеву службу. Были перевенчаны дети 10-13 лет, церкви ломились от венчающихся пар, а священники распускали все новые слухи, чтобы еще больше увеличить свои доходы от свадеб. В некоторых деревнях священники советовали крестьянам поторопиться потому-де, что скоро выйдет новый указ, запрещающий свадьбы до тех пор, пока не наберут полки. Это еще усилило смятение, и деньги, зерно, сено, даже бедная крестьянская утварь - все это отдавалось безропотно, лишь бы венчание было совершено немедленно. Безжалостные негодяи немилосердно грабили и раз по сорок на день нарушали данную ими при посвящении в сан клятву не венчать малолетних" [7] .

Пьянство среди духовенства - всеобщее. Обычны замечания типа:

"священник был пьян, и служба не состоялась"; "жалкого пьяницу-священника" [7] ; "наши пьяные священники" (Аксаков И. С. Письма из провинции. Присутственный день в уголовной палате. - М.: Правда, 1991. - С. 106); "попа мужики обругали пьяницей" [11] ; "мы стояли на квартире в доме протопопа благочинного. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал меня ему в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, - разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто так разгуляется, так хоть святых вон неси, так и пойдет в потасовку со своим сыном, парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя" [15] ; "Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол". Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски. Отец этого предполагаемого Василия пишет в своей просьбе губернатору, что лет пятнадцать тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв "под хмельком", окрестил девочку Васильем, и так внес в метрику"[3] . Даже благочестивая песня "Плач о попе-отце духовном" северно-русской сказительницы нач. 20 в. И. А. Федосовой особо подчеркивает, что прочие попы не похожи на ее героя: "Уже нет, да такова попа не видано, больше не видать священника хорошего!", и далее так уточняет одну из черт уникальности "отца духовного": "Не упьянслива он был, да поп, головушка" (Русская народная поэзия: Обрядовая поэзия. - Л.: Художественная литература, 1984. - С. 430-434).

На вечеринках настоятеля Троице-Сергиевой пустыни Евгения подавали шампанское и "новое французское вино" [17] . Митрополит Евлогий, уже в эмиграции, вспоминал, как на пирушке в архирейских покоях, по случаю вступления в епископский сан, ему залили новую рясу ликером [5] . Любопытна фигура миссионера "диакона Карлова, всегда пьяного, который собирает в церковь народ, немного почитает на клиросе, берет тарелку и идет деньги собирать, потом немного опять почитает и опять с тарелкой идет по церкви деньги собирать, и так до тех пор, пока кто-либо из стариков не скажет: "о. диакон, пожалуйста больше не ходи денег собирать, все, какие были с собой, отдали" [16] . В наиболее строгом Соловецком монастыре, по воспоминаниям доктора П. Ф. Федорова, из 228 монахов и послушников было 20 непьющих (21 монаха Федоров отнес к окончательно спившимся) [19] . В 1848 году угрешской митрополит Пимен посетил почитаемый Кирилло-Новоозерский монастырь и застал следующую картину: настоятель подсчитывает выручку от прошедшей на монастырской земле ярмарки, тут же четверо послушников собирают валяющуюся по полу медь и время от времени подкрепляются водкой.

Объяснение настоятеля Кирилло-Новоозерского монастыря Феофана стоит привести дословно:

"Лучше слабость, чем высокоумие; кто ничего не пьет, тот гордится, а кто испивает, тот лучше смиряется" [24] .

Один игумен так ответил крестьянке, желавшей отдать сына в монастырь: "Не думай что лучше монахи защищены против козней дьявольских, чем вы, миряне. Ты видишь, что наш монастырь обнесен очень высокими стенами, а всё-таки через них перелезают, уходят тайком, чтобы провести ночь в грешном миру. Высокие стены не служат непреодолимым препятствием для запрещенных поступков даже в самих стенах монастыря. Есть здесь и карты, и вино" (Столяров И. Записки русского крестьянина. - М.: Современник, 1989. - С. 431). Как видим, игумен знал о пороках подчиненных, возмущался, но ничего не мог сделать, только посоветовать молодому человеку не идти в монастырь.

-

-

27.06.2006 в 20:17-

-

27.06.2006 в 21:06-

-

27.06.2006 в 21:39-

-

27.06.2006 в 21:41А вам не кажется что секспросвещение, валеология, а также педофелия и мн. др. повелась как раз от персонажей описанных в этом посте?

-

-

28.06.2006 в 00:55-

-

28.06.2006 в 07:01Читайте внимательней, а то мне не очень удобно цитировать даме подробности их штатной исповеди.

Из "Иноческого без надписания" и из "Поновления инокам" (17 век):

"Вот мои согрешения пред Богом и пред тобою, господине отче:

и далее...